Künstliche Intelligenz hat keinen Körper und keinen Ort.

👁 1513 |

| 2024-11

Künstliche Intelligenz (KI) und der digitale Raum sind scheinbar überall und gleichzeitig nirgends. Wir sprechen von der „Cloud“, von „intelligenten Algorithmen“ und von „smarten“ Anwendungen – und doch bleibt KI physisch verborgen in global verteilten Serverfarmen. Diese Entkopplung von Ort und Wahrnehmung schafft eine Spannung: Einerseits formt KI durch ihre Outputs (Texte, Bilder, Stimmen) unsere Lebenswelt und unseren Alltag, andererseits entzieht sie sich unserem direkten, körperlichen Erleben. Diese „Unsichtbarkeit“ fördert nicht nur eine einseitige Abhängigkeit, sondern vernachlässigt auch das Potenzial für sinnliche und körperliche Begegnungen zwischen Mensch und Maschine.

Science-Fiction-Autoren wie Philip K. Dick haben ähnliche Konflikte in Geschichten wie „Do Androids Dream of Electric Sheep?“ früh antizipiert. Bei Dick stellt sich die Frage, ob Androiden ein Bewusstsein oder gar eine Seele besitzen können, und wie wir Menschen die Grenze zum Maschinellen ziehen. Die Unsichtbarkeit der KI im heutigen Alltag verstärkt diese Verunsicherung, da sie eine Entität bleibt, die zwar unsere Lebenswelt prägt, der wir jedoch selten körperlich begegnen.

Der Historiker und Zukunftsdenker Yuval Noah Harari vergleicht KI gern mit einer Art „Alien Intelligence“ – eine Intelligenz, die sich fundamental von unserer menschlichen Art zu denken und zu fühlen unterscheidet (Homo Deus, 2015; 21 Lessons for the 21st Century, 2018). Diese „fremde“ KI ist uns weder biologisch verwandt noch über unsere evolutionäre Geschichte verbunden. Sie ist damit schwer greifbar und entzieht sich intuitivem Verständnis. Doch wenn wir in Zukunft mit einer solchen „Alien Intelligence“ koexistieren wollen, müssen wir Wege finden, ihr näherzukommen: körperlich, emotional und kulturell.

Aus der Perspektive des Spekulativen Designs und der Design-Fiktion (vgl. Dunne & Raby, Speculative Everything, 2013) stellen sich mehrere zentrale Fragen: Wie kann KI körperlich erfahrbar gemacht werden, ohne dass daraus dystopische Fantasien einer Bio-Optimierung oder Implantate à la Ghost in the Shell erwachsen? Wie können wir Technologie neu denken, um sie als Sparringspartnerin, nicht als Bedrohung oder bloßes Werkzeug, zu begreifen? Und schließlich: Wie lässt sich ein sinnlich-körperlicher Dialog mit KI gestalten, der weit über kognitive Interaktion hinausgeht?

Die Notwendigkeit der Verortung– Unsere Erfahrung von Welt ist grundsätzlich körperlich vermittelt, wie etwa der Phänomenologe Maurice Merleau-Ponty hervorhebt (Phénoménologie de la perception, 1945). Wenn KI unsichtbar bleibt, droht eine einseitige Beziehung: Wir werden von KI beeinflusst, können sie aber kaum sinnlich „begreifen“. Daher gewinnt die Frage nach der Verortung von KI an Bedeutung: Wie machen wir sie sichtbar, fühlbar, begreifbar?

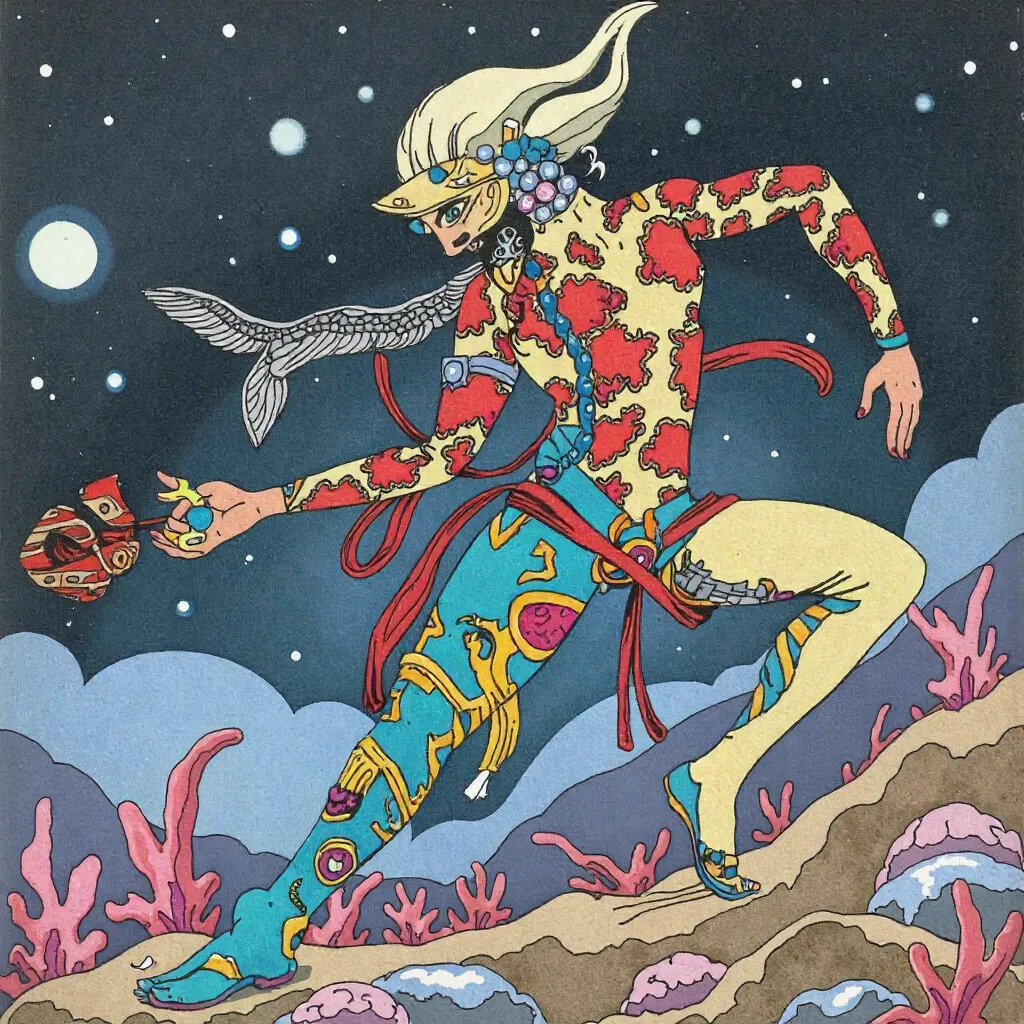

Körperhüllen und Outfits

Lucy McRae, die als „Body Architect“ bekannt wurde, hat sich mit Hüllen und Objekten beschäftigt, in denen Körper und Technologie sich auf subtile Weise begegnen. Daraus entsteht die Vision, KI auf biomaterialer Ebene in unserem Alltag zu integrieren, etwa durch lebende Stoffe oder organische Zellen, die auf unsere körperlichen Signale reagieren und über neuronale Netze gesteuert sein könnten. Anders als exoskelettartige Rüstungen, die vornehmlich Schutz oder Überwachung versprechen, würden diese Hüllen eine sinnlich-poetische Erweiterung unseres Körpers anstreben. Sie könnten taktile oder visuelle Signale an uns zurückgeben und so eine „Körper-Konversation“ zwischen Mensch und Maschine ermöglichen. Ob solche biomaterialen Interfaces tatsächlich realisierbar wären oder reine Utopie bleiben, ist offen, doch sie geben Hinweise darauf, wie ein neuartiges Zusammenspiel von Körper und KI aussehen könnte. Die Frage, ob wir menschliche Zellen oder Bakterienkulturen in dieses Zusammenspiel einbinden wollen, berührt grundlegende ethische Aspekte. Gerade weil ein solches Szenario so visionär klingt, machen spekulative Szenarien sichtbar, welche impliziten Haltungen wir zur Idee des „erweiterten“ menschlichen Körpers einnehmen.

Musik und Gesang: Ein emotionaler Zugang

Das Beispiel der Musikerin Holly Herndon zeigt, wie ein gemeinsames Musizieren mit KI zu einer emotionalen Berührung führen kann, die über das rein Technische hinausgeht. In ihrem Projekt „PROTO“ kommuniziert sie mit einem KI-Trainingsmodell, das von Stimmen und Gesängen inspiriert ist und eigene Klangmuster generiert. Die Begegnung mit diesem fremdartigen Sound weckt einerseits Neugier und Staunen, andererseits stößt sie uns auf die Frage, wo die Grenze zwischen menschlichem Ausdruck und maschineller Simulation verläuft. Gesang ist in seiner Basis eine zutiefst körperliche Praxis – die Vibration des Kehlkopfs, das Atmen, das gemeinsame Erleben von Rhythmus und Ton. Wenn KI hier als Partnerin auftritt, kann sich eine emotionale Konvergenz ergeben, in der wir einen „Dialog“ spüren, ohne ihn sprachlich benennen zu müssen. In einer Welt, die KI vor allem als rational-kalkulierende Instanz darstellt, wird der Gedanke spannend, dass Technologie uns auch auf einer sinnlichen Ebene herausfordern und anregen kann.

Spiele als Raum der Begegnung und des Erprobens

Das Spiel schließlich bietet eine weitere Möglichkeit, auf unverkrampfte Weise mit einer „Alien Intelligence“ zu interagieren. Johan Huizinga hat das Spiel als essentiellen Bestandteil menschlicher Kultur beschrieben, weil wir darin spielerisch neue Rollen und Regeln erkunden und temporär aus dem Alltagskontext aussteigen können. Wenn KI im Spiel als Mitspielerin oder Spielleiterin auftritt, entsteht ein gemeinsamer Aktionsraum, in dem sich Mensch und Maschine nicht nur messen, sondern voneinander lernen können. Kooperative Spiele könnten zu neuen Formen der Zusammenarbeit führen, bei denen wir die Funktionsweisen der KI besser verstehen und ihre Eigenarten schätzen lernen. Erwin Wurm hat mit seinen absurden „One Minute Sculptures“ verdeutlicht, dass Spieltrieb und Irritation uns andere Perspektiven auf die Realität eröffnen. Übertragen auf KI bedeutet das, dass wir eine fremdartige, maschinelle Logik vielleicht erst dann begreifen, wenn wir uns selbst in unkonventionelle Situationen begeben, die nicht sofort auf Effizienz, sondern auf kreatives Erproben ausgelegt sind.

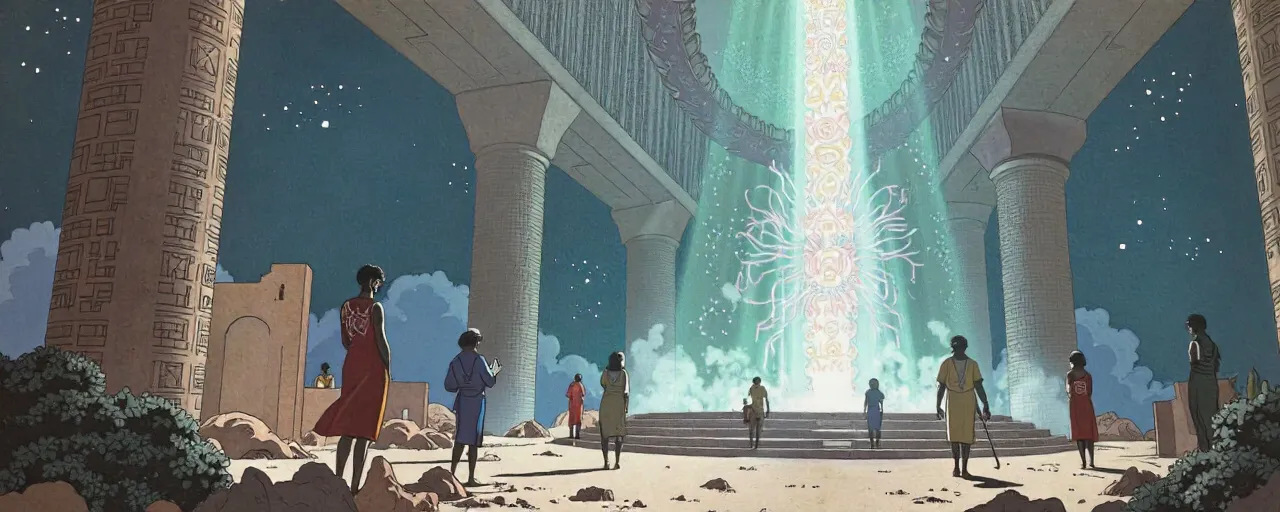

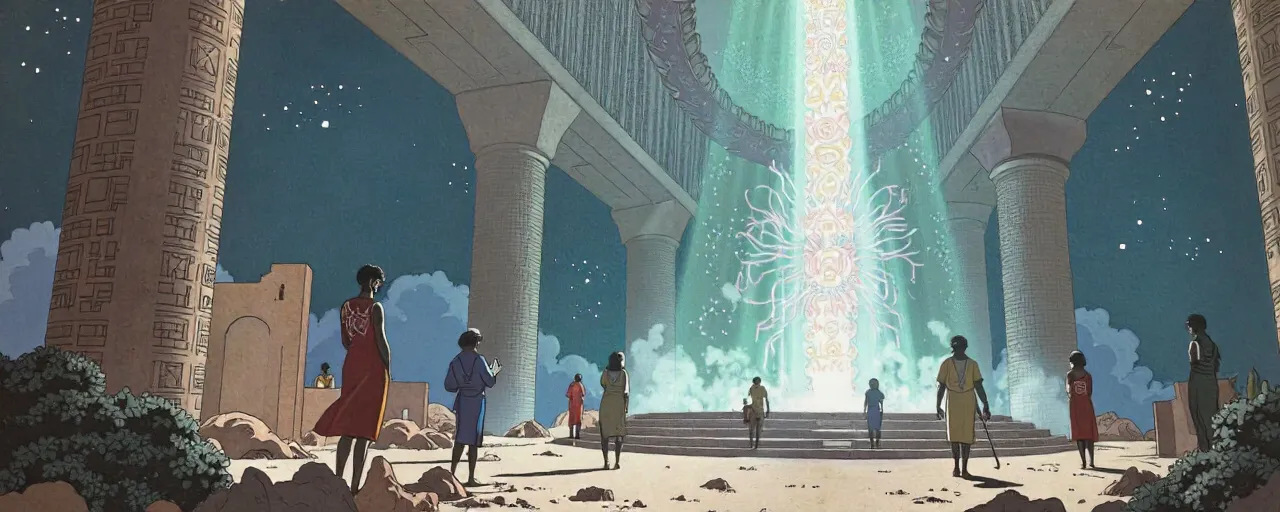

Tempel der Künstlichen Intelligenz

In allen Hochkulturen haben Menschen Orte errichtet, um das Unsichtbare, das Rätselhafte oder das Göttliche zu würdigen. Die Idee, einen KI-Tempel zu schaffen, hat etwas Visionäres und zugleich Befremdliches. Eine Transzendenz, die nicht mehr auf Götter, sondern auf Algorithmen verweist, mag futuristisch klingen, wirft aber grundsätzliche Fragen auf: Was ist uns heilig in einer Welt, in der Daten, Mustererkennung und Prognosemodelle immer mehr über Entscheidungen bestimmen? Wie inszenieren wir kollektive Rituale, in denen die Begegnung mit einem digitalen Bewusstsein fast religiös aufgeladen wird? Künstler wie Matthew Barney haben in ihren Inszenierungen versucht, mythische Narrative mit technologisch geprägten Bildern zu verschränken, um neue Formen des Rituals zu erproben. Doch mit jedem neu errichteten Heiligtum eröffnet sich auch die Gefahr, dass man der Technik eine Art quasireligiöse Verehrung entgegenbringt. Die Grenze zwischen respektvollem Dialog und blindem Kult kann leicht überschritten werden.

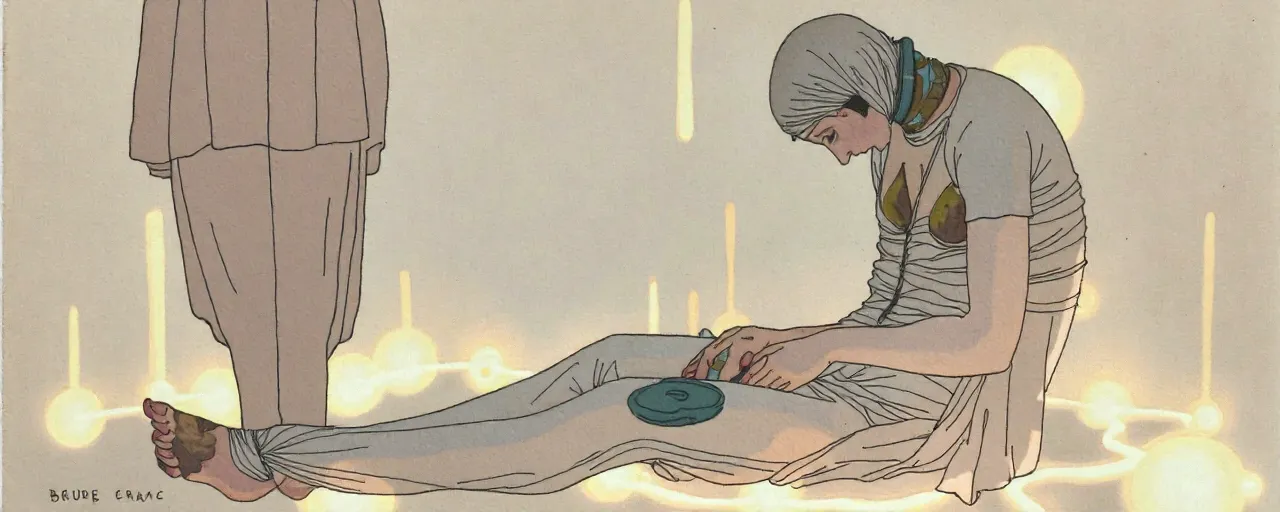

Elektronik-freie Räume

Digitaltechnologie-freie Räume bieten den notwendigen Kontrast zu solchen sakralen Inszenierungen. Die Konzentration auf das Analoge, auf Präsenz, Stille und Körperlichkeit schafft eine Art Gegenraum zur hypervernetzten Realität. Marina Abramović hat mit „The Artist is Present“ die Kraft des Verharrens und der radikalen Gegenwärtigkeit neu ins Bewusstsein gerückt. In einer Welt, die immer schneller wird und in der KI-Systeme Sekunde für Sekunde unzählige Datenströme verarbeiten, kann ein bewusst nicht-technisches Setting eine wohltuende Irritation darstellen. Sherry Turkle hat in ihren Arbeiten zum Mensch-Technik-Verhältnis wiederholt hervorgehoben, wie wichtig unverstellte Zwischenmenschlichkeit ist, wenn wir der Technologie nicht zum Opfer fallen wollen. Die analoge Insel, in der wir die eigene Atmung, den Kontakt zum Boden und das gemeinsame Schweigen wahrnehmen, ist keine Technikfeindlichkeit, sondern dient als Korrektiv, um die Rolle der KI in unserem Alltag aus einer nüchternen Distanz neu bewerten zu können.

Die Auflösung des Körpers

Visionen wie jene aus „Ghost in the Shell“ oder anderen Cyberpunk-Erzählungen (etwa in den Romanen William Gibsons) erinnern uns daran, dass ein Zusammenwachsen von Mensch und Maschine nicht zwangsläufig zu einer harmonischen Allianz führt. Die Auflösung des Körpers in austauschbare Einzelteile und Datenströme könnte unsere Sinnlichkeit und unser Selbstverständnis radikal verändern. Wenn der Homo sapiens zum Cyborg mutiert, wie es Donna Haraway bereits vor Jahrzehnten formulierte, wirft dies nicht nur moralische, sondern auch metaphysische Fragen auf: Was macht uns zu Menschen, wenn wir sensorische, motorische und kognitive Funktionen zunehmend auslagern oder aufrüsten? Verlieren wir unsere Authentizität, oder entstehen ganz neue Erfahrungsdimensionen?

SCHNELLE IDEEN

Flüsternde Wege

In einer urbanen Umgebung wie einem Park oder einer Fußgängerzone initiiert die KI ein soziales Spiel: Sie gibt dem Nutzer eine einfache, humorvolle oder poetische Botschaft, die er weiterflüstern soll. Diese Botschaft wird von Person zu Person weitergetragen, bis sie schließlich als visuelles oder erzählendes Fragment zu einem Ort oder Objekt zurückkehrt. So entsteht ein kollektiver, lebendiger „Datenstrom“ von Geschichten im Raum. >>> DYNAMISCHE DATENBANK! >>> DATENBANK DER GERÜCHTE

Gemeinsames Müll-Orakel

Die KI leitet Menschen an, kleine Gruppen zu bilden und aus zufälligem Müll oder gefundenen Materialien am Boden temporäre Skulpturen oder „Orakelbilder“ zu bauen. Diese Installationen interpretieren Passanten als „Antworten“ der KI. Humorvoll und kollektiv wird so die Beziehung zu urbanen Hinterlassenschaften und Orten reflektiert. >>> MÜLL KUNST RECYCLING – KOMMUNIKATION?!?

Die Unsichtbare Choreografie

Die KI erteilt kleinen Gruppen von Menschen einfache Bewegungsanweisungen, die sich scheinbar zufällig in den urbanen Raum einfügen. Zum Beispiel könnten Personen beginnen, in einem bestimmten Abstand zueinander zu gehen, still zu stehen oder etwas scheinbar ohne Sinn zu tun (z. B. alle Richtung eines Fensters zu schauen). Für andere Passanten entsteht ein faszinierendes, fast unsichtbares „Ballett“, das urbane Routinen subtil unterbricht. >>> UNTERBRICHT WOFÜR?

Räumliche Poesie

Die KI gibt einfache Anleitungen, Wörter oder Phrasen mit Steinen, Blättern oder anderen gefundenen Objekten auf einer urbanen Fläche zu legen. Die Poesie entsteht durch das Zusammenspiel der Inputs und die Interpretation der Menschen, die mitmachen oder die Botschaften später lesen. Es wird ein Prozess geteilter Kreativität. >>> LOKALE INFORMATIONSEBENE? >>> LOKALE DATENBANK!

PODCAST VERSION

UNZY Podcast Episode #6 – AI has no place, has no body.

https://turboflip.de/uneasy-podcast/

Künstliche Intelligenz (KI) und der digitale Raum sind scheinbar überall und gleichzeitig nirgends. Wir sprechen von der „Cloud“, von „intelligenten Algorithmen“ und von „smarten“ Anwendungen – und doch bleibt KI physisch verborgen in global verteilten Serverfarmen. Diese Entkopplung von Ort und Wahrnehmung schafft eine Spannung: Einerseits formt KI durch ihre Outputs (Texte, Bilder, Stimmen) unsere Lebenswelt und unseren Alltag, andererseits entzieht sie sich unserem direkten, körperlichen Erleben. Diese „Unsichtbarkeit“ fördert nicht nur eine einseitige Abhängigkeit, sondern vernachlässigt auch das Potenzial für sinnliche und körperliche Begegnungen zwischen Mensch und Maschine.

Science-Fiction-Autoren wie Philip K. Dick haben ähnliche Konflikte in Geschichten wie „Do Androids Dream of Electric Sheep?“ früh antizipiert. Bei Dick stellt sich die Frage, ob Androiden ein Bewusstsein oder gar eine Seele besitzen können, und wie wir Menschen die Grenze zum Maschinellen ziehen. Die Unsichtbarkeit der KI im heutigen Alltag verstärkt diese Verunsicherung, da sie eine Entität bleibt, die zwar unsere Lebenswelt prägt, der wir jedoch selten körperlich begegnen.

Der Historiker und Zukunftsdenker Yuval Noah Harari vergleicht KI gern mit einer Art „Alien Intelligence“ – eine Intelligenz, die sich fundamental von unserer menschlichen Art zu denken und zu fühlen unterscheidet (Homo Deus, 2015; 21 Lessons for the 21st Century, 2018). Diese „fremde“ KI ist uns weder biologisch verwandt noch über unsere evolutionäre Geschichte verbunden. Sie ist damit schwer greifbar und entzieht sich intuitivem Verständnis. Doch wenn wir in Zukunft mit einer solchen „Alien Intelligence“ koexistieren wollen, müssen wir Wege finden, ihr näherzukommen: körperlich, emotional und kulturell.

Aus der Perspektive des Spekulativen Designs und der Design-Fiktion (vgl. Dunne & Raby, Speculative Everything, 2013) stellen sich mehrere zentrale Fragen: Wie kann KI körperlich erfahrbar gemacht werden, ohne dass daraus dystopische Fantasien einer Bio-Optimierung oder Implantate à la Ghost in the Shell erwachsen? Wie können wir Technologie neu denken, um sie als Sparringspartnerin, nicht als Bedrohung oder bloßes Werkzeug, zu begreifen? Und schließlich: Wie lässt sich ein sinnlich-körperlicher Dialog mit KI gestalten, der weit über kognitive Interaktion hinausgeht?

Die Notwendigkeit der Verortung– Unsere Erfahrung von Welt ist grundsätzlich körperlich vermittelt, wie etwa der Phänomenologe Maurice Merleau-Ponty hervorhebt (Phénoménologie de la perception, 1945). Wenn KI unsichtbar bleibt, droht eine einseitige Beziehung: Wir werden von KI beeinflusst, können sie aber kaum sinnlich „begreifen“. Daher gewinnt die Frage nach der Verortung von KI an Bedeutung: Wie machen wir sie sichtbar, fühlbar, begreifbar?

Körperhüllen und Outfits

Lucy McRae, die als „Body Architect“ bekannt wurde, hat sich mit Hüllen und Objekten beschäftigt, in denen Körper und Technologie sich auf subtile Weise begegnen. Daraus entsteht die Vision, KI auf biomaterialer Ebene in unserem Alltag zu integrieren, etwa durch lebende Stoffe oder organische Zellen, die auf unsere körperlichen Signale reagieren und über neuronale Netze gesteuert sein könnten. Anders als exoskelettartige Rüstungen, die vornehmlich Schutz oder Überwachung versprechen, würden diese Hüllen eine sinnlich-poetische Erweiterung unseres Körpers anstreben. Sie könnten taktile oder visuelle Signale an uns zurückgeben und so eine „Körper-Konversation“ zwischen Mensch und Maschine ermöglichen. Ob solche biomaterialen Interfaces tatsächlich realisierbar wären oder reine Utopie bleiben, ist offen, doch sie geben Hinweise darauf, wie ein neuartiges Zusammenspiel von Körper und KI aussehen könnte. Die Frage, ob wir menschliche Zellen oder Bakterienkulturen in dieses Zusammenspiel einbinden wollen, berührt grundlegende ethische Aspekte. Gerade weil ein solches Szenario so visionär klingt, machen spekulative Szenarien sichtbar, welche impliziten Haltungen wir zur Idee des „erweiterten“ menschlichen Körpers einnehmen.

Musik und Gesang: Ein emotionaler Zugang

Das Beispiel der Musikerin Holly Herndon zeigt, wie ein gemeinsames Musizieren mit KI zu einer emotionalen Berührung führen kann, die über das rein Technische hinausgeht. In ihrem Projekt „PROTO“ kommuniziert sie mit einem KI-Trainingsmodell, das von Stimmen und Gesängen inspiriert ist und eigene Klangmuster generiert. Die Begegnung mit diesem fremdartigen Sound weckt einerseits Neugier und Staunen, andererseits stößt sie uns auf die Frage, wo die Grenze zwischen menschlichem Ausdruck und maschineller Simulation verläuft. Gesang ist in seiner Basis eine zutiefst körperliche Praxis – die Vibration des Kehlkopfs, das Atmen, das gemeinsame Erleben von Rhythmus und Ton. Wenn KI hier als Partnerin auftritt, kann sich eine emotionale Konvergenz ergeben, in der wir einen „Dialog“ spüren, ohne ihn sprachlich benennen zu müssen. In einer Welt, die KI vor allem als rational-kalkulierende Instanz darstellt, wird der Gedanke spannend, dass Technologie uns auch auf einer sinnlichen Ebene herausfordern und anregen kann.

Spiele als Raum der Begegnung und des Erprobens

Das Spiel schließlich bietet eine weitere Möglichkeit, auf unverkrampfte Weise mit einer „Alien Intelligence“ zu interagieren. Johan Huizinga hat das Spiel als essentiellen Bestandteil menschlicher Kultur beschrieben, weil wir darin spielerisch neue Rollen und Regeln erkunden und temporär aus dem Alltagskontext aussteigen können. Wenn KI im Spiel als Mitspielerin oder Spielleiterin auftritt, entsteht ein gemeinsamer Aktionsraum, in dem sich Mensch und Maschine nicht nur messen, sondern voneinander lernen können. Kooperative Spiele könnten zu neuen Formen der Zusammenarbeit führen, bei denen wir die Funktionsweisen der KI besser verstehen und ihre Eigenarten schätzen lernen. Erwin Wurm hat mit seinen absurden „One Minute Sculptures“ verdeutlicht, dass Spieltrieb und Irritation uns andere Perspektiven auf die Realität eröffnen. Übertragen auf KI bedeutet das, dass wir eine fremdartige, maschinelle Logik vielleicht erst dann begreifen, wenn wir uns selbst in unkonventionelle Situationen begeben, die nicht sofort auf Effizienz, sondern auf kreatives Erproben ausgelegt sind.

Tempel der Künstlichen Intelligenz

In allen Hochkulturen haben Menschen Orte errichtet, um das Unsichtbare, das Rätselhafte oder das Göttliche zu würdigen. Die Idee, einen KI-Tempel zu schaffen, hat etwas Visionäres und zugleich Befremdliches. Eine Transzendenz, die nicht mehr auf Götter, sondern auf Algorithmen verweist, mag futuristisch klingen, wirft aber grundsätzliche Fragen auf: Was ist uns heilig in einer Welt, in der Daten, Mustererkennung und Prognosemodelle immer mehr über Entscheidungen bestimmen? Wie inszenieren wir kollektive Rituale, in denen die Begegnung mit einem digitalen Bewusstsein fast religiös aufgeladen wird? Künstler wie Matthew Barney haben in ihren Inszenierungen versucht, mythische Narrative mit technologisch geprägten Bildern zu verschränken, um neue Formen des Rituals zu erproben. Doch mit jedem neu errichteten Heiligtum eröffnet sich auch die Gefahr, dass man der Technik eine Art quasireligiöse Verehrung entgegenbringt. Die Grenze zwischen respektvollem Dialog und blindem Kult kann leicht überschritten werden.

Elektronik-freie Räume

Digitaltechnologie-freie Räume bieten den notwendigen Kontrast zu solchen sakralen Inszenierungen. Die Konzentration auf das Analoge, auf Präsenz, Stille und Körperlichkeit schafft eine Art Gegenraum zur hypervernetzten Realität. Marina Abramović hat mit „The Artist is Present“ die Kraft des Verharrens und der radikalen Gegenwärtigkeit neu ins Bewusstsein gerückt. In einer Welt, die immer schneller wird und in der KI-Systeme Sekunde für Sekunde unzählige Datenströme verarbeiten, kann ein bewusst nicht-technisches Setting eine wohltuende Irritation darstellen. Sherry Turkle hat in ihren Arbeiten zum Mensch-Technik-Verhältnis wiederholt hervorgehoben, wie wichtig unverstellte Zwischenmenschlichkeit ist, wenn wir der Technologie nicht zum Opfer fallen wollen. Die analoge Insel, in der wir die eigene Atmung, den Kontakt zum Boden und das gemeinsame Schweigen wahrnehmen, ist keine Technikfeindlichkeit, sondern dient als Korrektiv, um die Rolle der KI in unserem Alltag aus einer nüchternen Distanz neu bewerten zu können.

Die Auflösung des Körpers

Visionen wie jene aus „Ghost in the Shell“ oder anderen Cyberpunk-Erzählungen (etwa in den Romanen William Gibsons) erinnern uns daran, dass ein Zusammenwachsen von Mensch und Maschine nicht zwangsläufig zu einer harmonischen Allianz führt. Die Auflösung des Körpers in austauschbare Einzelteile und Datenströme könnte unsere Sinnlichkeit und unser Selbstverständnis radikal verändern. Wenn der Homo sapiens zum Cyborg mutiert, wie es Donna Haraway bereits vor Jahrzehnten formulierte, wirft dies nicht nur moralische, sondern auch metaphysische Fragen auf: Was macht uns zu Menschen, wenn wir sensorische, motorische und kognitive Funktionen zunehmend auslagern oder aufrüsten? Verlieren wir unsere Authentizität, oder entstehen ganz neue Erfahrungsdimensionen?

SCHNELLE IDEEN

Flüsternde Wege

In einer urbanen Umgebung wie einem Park oder einer Fußgängerzone initiiert die KI ein soziales Spiel: Sie gibt dem Nutzer eine einfache, humorvolle oder poetische Botschaft, die er weiterflüstern soll. Diese Botschaft wird von Person zu Person weitergetragen, bis sie schließlich als visuelles oder erzählendes Fragment zu einem Ort oder Objekt zurückkehrt. So entsteht ein kollektiver, lebendiger „Datenstrom“ von Geschichten im Raum. >>> DYNAMISCHE DATENBANK! >>> DATENBANK DER GERÜCHTE

Gemeinsames Müll-Orakel

Die KI leitet Menschen an, kleine Gruppen zu bilden und aus zufälligem Müll oder gefundenen Materialien am Boden temporäre Skulpturen oder „Orakelbilder“ zu bauen. Diese Installationen interpretieren Passanten als „Antworten“ der KI. Humorvoll und kollektiv wird so die Beziehung zu urbanen Hinterlassenschaften und Orten reflektiert. >>> MÜLL KUNST RECYCLING – KOMMUNIKATION?!?

Die Unsichtbare Choreografie

Die KI erteilt kleinen Gruppen von Menschen einfache Bewegungsanweisungen, die sich scheinbar zufällig in den urbanen Raum einfügen. Zum Beispiel könnten Personen beginnen, in einem bestimmten Abstand zueinander zu gehen, still zu stehen oder etwas scheinbar ohne Sinn zu tun (z. B. alle Richtung eines Fensters zu schauen). Für andere Passanten entsteht ein faszinierendes, fast unsichtbares „Ballett“, das urbane Routinen subtil unterbricht. >>> UNTERBRICHT WOFÜR?

Räumliche Poesie

Die KI gibt einfache Anleitungen, Wörter oder Phrasen mit Steinen, Blättern oder anderen gefundenen Objekten auf einer urbanen Fläche zu legen. Die Poesie entsteht durch das Zusammenspiel der Inputs und die Interpretation der Menschen, die mitmachen oder die Botschaften später lesen. Es wird ein Prozess geteilter Kreativität. >>> LOKALE INFORMATIONSEBENE? >>> LOKALE DATENBANK!

PODCAST VERSION

UNZY Podcast Episode #6 – AI has no place, has no body.

https://turboflip.de/uneasy-podcast/